Histoire du Saint-Esprit

Le Saint-Esprit, une commune chargée d'histoire

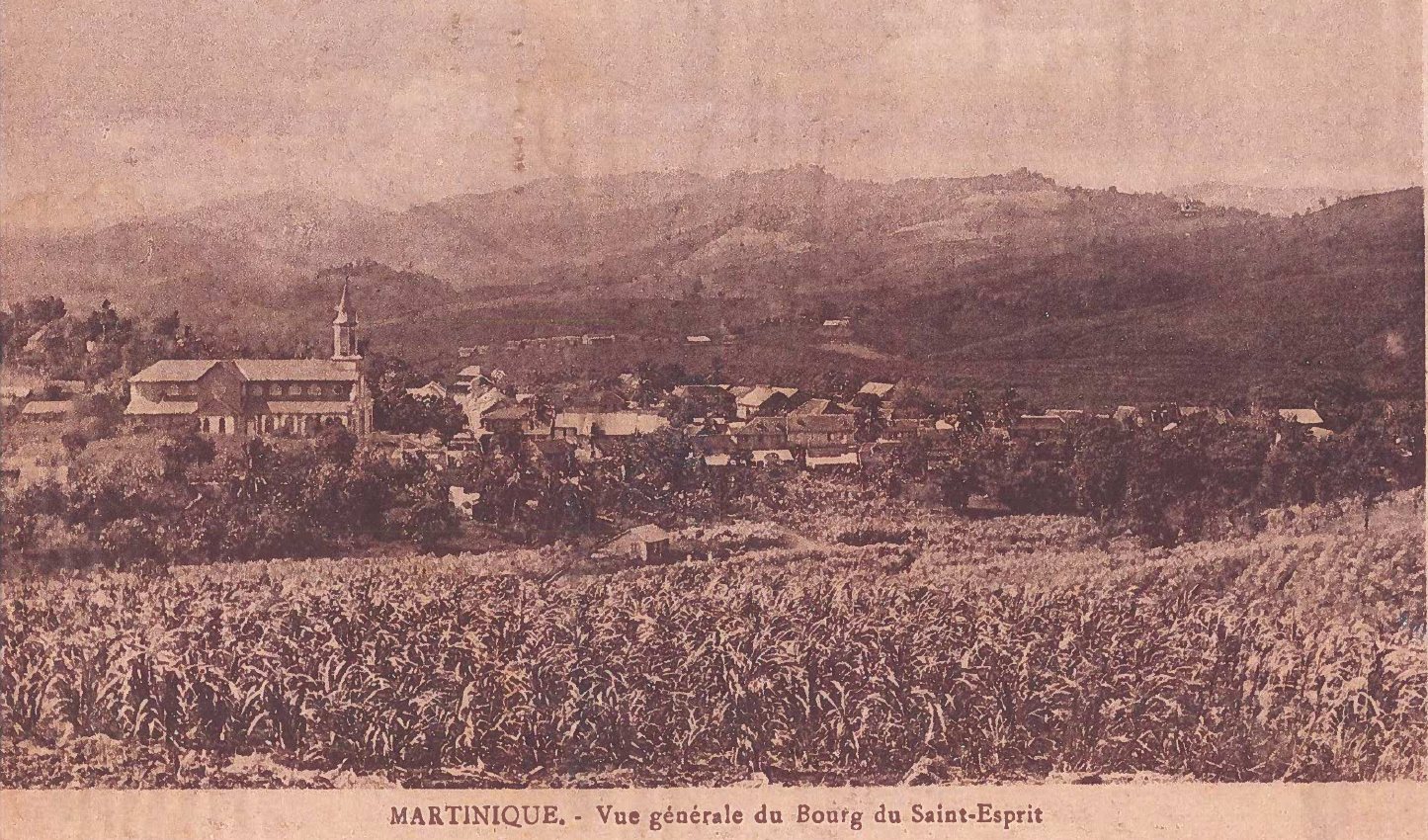

Le Saint-Esprit est né vers 1746 de la division de l’ancienne paroisse « Cul-de-Sac-à-Vache » qui regroupait les communes actuelles de Rivière-Salée, Trois-Ilets et Trou au Chat (Ducos). Il était autrefois appelé Bourg-des-Coulisses en raison de sa position stratégique qui permettait la culture de la canne sur les mornes environnants, et l’installation de longues « gouttières », les coulisses, par lesquelles la canne était acheminée, rapidement et à moindre effort, jusqu’aux moulins à eau ou à bêtes des quatre premières sucreries qui s’étaient toutes positionnées au centre de la cuvette où se trouve actuellement le Bourg.

Cette solution s’était imposée en raison de la nature des terrains constitués de couches d’alluvions apportés par les deux rivières principales, rendant très difficile la circulation de lourds « cabrouets » chargés de cannes, systématiquement embourbés. Peu à peu la paroisse se structure en bourg autour de la première église et de la place d’arme à l’emplacement de l’actuel cimetière. Vers 1820, la commune compte une dizaine de sucreries en activité, chiffre qui passera en 1882 à dix-huit habitations sucrières avant la disparition totale de cette industrie avant la seconde guerre mondiale.

Les deux rivières principales qui traversent le Saint-Esprit s’appellent la Rivière des Coulisses et la Rivière des Cacao. Elle coulent aujourd’hui très peu, sauf pendant l’hivernage où de grandes avalasses d’eau peuvent provoquer des inondations. Cependant, au XVIIIème siècle, la Rivière des Coulisses connaissait des crues régulières et c’est pour échapper à celles-ci que le cimetière et les maisons du bourg furent déplacés sur une terrasse, à la suite de l’ouragan de 1788.

Le bourg, qui se réduisait au début du XIXème siècle à quelques maisons situées à proximité de l’église et du presbytère, va se développer de façon considérable. En 1833, le Saint-Esprit évolue en commune. Les premières écoles primaires de garçons, puis de filles, furent d’abord des écoles religieuses et furent créées en 1839. A partir de 1881, comme dans le reste de la Martinique, les écoles deviennent laïques.

A cause des inondations récurrentes, la commune connait des vagues d’épidémies de variole et de fièvre jaune, à la fin de l’esclavage. En 1855, le cimetière est alors remis à son emplacement initial et un hôpital est construit dans le bourg. Le 3 décembre 1870, le Saint-Esprit devient chef-lieu du canton qui comprend Ducos, le François et Rivière-Salée. Ce statut entraîne l’arrivée massive de petits fonctionnaires, instituteurs, magistrats, ouvriers du bâtiment, ferronniers, forgerons, menuisiers et charpentiers. La proximité des usines centrales sucrières de Rivière-Salée en 1868 et de Petit-Bourg en 1869 augmentera l’importance économique de la commune, qui se signalera comme un réservoir important de main-d’oeuvre. A cette même période, la commune connaît l’insurrection du Sud venue de Rivière-Pilote, causant l’incendie de 7 habitations entre le 22 et le 24 septembre de la même année.

Entre 1920 et 1935, des bâtiments publics importants sont construits : l’Hôtel de Ville bâti en 1924 ; son architecture délicieuse est caractéristique de cette période post-art-nouveau. D’autres bâtiments sont également réalisés le Palais de justice (Justice de Paix) et le marché couvert, bâtiment métallique construit à l’emplacement même où se tenait traditionnellement le marché du bourg. Ces constructions renforcent le chef-lieu de canton, également centre régional et administratif, siège de la justice de paix, de la perception et centre culturel. Le Saint-Esprit est alors une ville bourgeoise, dont la population est essentiellement composée des fonctionnaires issues des communes voisines et de Saint-Pierre.

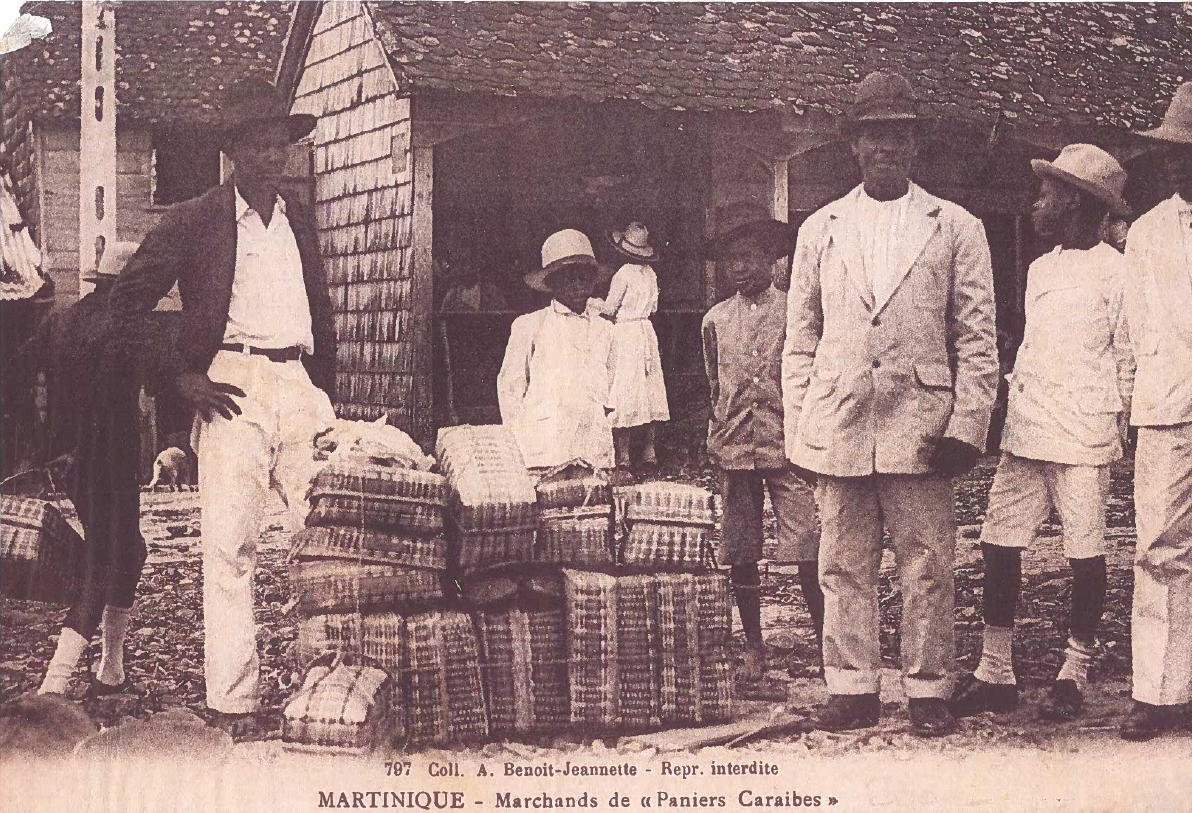

Le bourg conservait sa fonction de marché actif. « On y trouvait, outre les produits agricoles traditionnels, de menus objets fabriqués par les artisans des quartiers et de la petite métallurgie. Le dimanche, les petits propriétaires, spécialisés dans les cultures secondaires, surtout vivrières, faisaient une « entrée triomphale » dans le bourg, montés sur leurs chevaux luisants à force d’avoir été astiqués; les femmes souvent aidées des domestiques, vendaient leur production au marché du bourg. On y trouvait les produits des chaisiers du morne Acajou, qui utilisaient le poirier vert et les joncs de la Mirame. Les cordiers des mornes Barbay, Acajou et Fonds-Coulisses vendaient des cordes de balisier d’environ deux mètres cinquante. Ces cordiers travaillaient aussi pour les usines de la plaine de Rivière-Salée pour lesquelles ils tressaients, avec des joncs, des revêtements protecteurs pour les tuyaux à vapeur de plus de cinquante mètres de long. Les vanniers de la Suin vendaient des paniers, des nattes ou des balais qu’ils fabriquaient avec des fibres de bambous, des feuilles de balisier ou des lianes... » (Histoire des communes).

Après la fermeture des deux usines de Rivière-Salée, la population diminue à partir 1950 et se tourne vers la culture de la banane, des agrumes et de produits vivriers. La commune perd alors ses titres de chef-lieu de canton ainsi que de centre administratif du sud. Dans les années 1970, la crise de la filière de la canne à sucre et le chômage en résultant, ont incité beaucoup de spiritains à de nouveau délaisser leur commune, en quête d’un emploi dans la capitale. Cet exode rural entraîne une forte chute de la population jusqu’à la fin des années 1980.

Aujourd’hui, grâce à sa position proche des grands centres économiques (Fort-de-France, Aéroport du Lamentin, Le François, Ducos), des plages, de la fraîcheur de son climat et de son caractère rural proche de la nature, le Saint-Esprit attire de nouveau. Actuellement, l’augmentation constante de la population a permis à la commune de dépasser le seuil des 10 000 habitants.

Origine pré-céramique de la commune

Les trouvailles archéologiques de l’époque pré-céramique dans des lieux comme Baldara, la Suin, Valatte, sur la route des roches gravées du sud témoignent du passé amérindien. Les recherches effectuées laissent penser que sur les hauteurs devaient s’y trouver des « ichalis », jardins caraïbes situés beaucoup plus loin des habitations. En outre, on trouve des lieux dits « Caraïbes » comme celui où se situe la vasque en contrebas du morne Baldara creusée dans la pierre et qui n’a pas encore révélée tous ses secrets.

La révolution française et ses prolongements spiritains

Le Saint-Esprit eu sa place dans le mouvement révolutionnaire à la Martinique. Le 2 février 1793, Rochambeau gouverneur des Iles françaises du Vent débarque à la Martinique, et grâce à Bellegarde mulâtre, ancien esclave au Trou-au-Chat, put mobiliser des troupes de nègres et libres de couleur dont des habitants du Saint-Esprit, contre les aristocrates.

« Le Blanc créole Jean André La Rochette fils, marié depuis 1786 au Saint-Esprit, conduit avec l’arpenteur blanc La Corbière, une troupe d’esclaves enrôlés par Bellegarde à l’assaut des Trois-Ilets, où se trouve l’habitation familiale de Percin, et le camp d’Audiffredy qui est détruit ainsi que plusieurs autres habitations. Il se porte ensuite vers Rivière-Salée où se trouve un camp. Tandis que Bellegarde nettoie le Gros-Morne et Trinité, La Rochette refoule les « aristocrates » vers le Vauclin et le Marin, où ils s’embarquent sur la frégate La Calipso, commandée par Mallevault le 21 juin 1793.

L'agitation des libres de couleurs

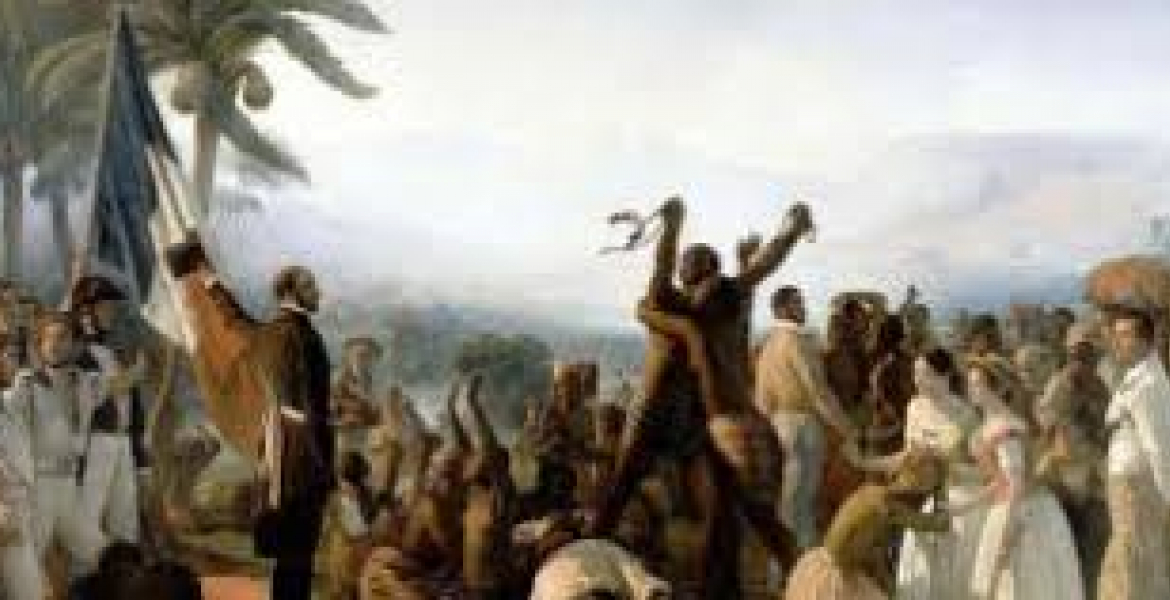

« Le 24 décembre 1847, le gouverneur Mathieu nous apprend qu’au Saint-Esprit, l’orfèvre Evitis (sans doute le même Evitis qu’on retrouve Conseiller Municipal en 1848) fait signer une pétition envoyée de Paris par Ledru-Rollin pour demander l’abolition immédiate de l’esclavage ; c’est ce qu’on a appelé la pétition des gens de couleur. Mathieu relève l’opposition du maire Peter Maillet qui assure qu’aucun habitant notable ne la signera. Evitis s’était déjà manifesté en 1833, au moment de l’affaire Bissette sous le nom de Hovitis dit Zélo et avait été déporté en 1827 comme « dangereux ».

En février 1848, presque immédiatement après l’installation du gouvernement de la République, un comité de colons se réunit à Paris chez Lepelletier de Saint-Rémy pour préparer l’abolition, au sein duquel on relève les noms de Tanguy Duchâtel et de Louis Tanguy Duchâtel, habitants propriétaires au Saint-Esprit.

Pour organiser le travail, les plus éclairés ont abordé le problème de « la case et du jardin », par conséquent celui de la propriété foncière. Il n’en est cependant pas discuté à Paris et, sur place, les notables de toutes couleurs ont résolu le problème dans le sens du respect de la propriété des biens immobiliers. De plus, aussi bien à Paris qu’à la Martinique, on craint que le développement de la petite propriété nuise au « travail », c’est-à-dire à la production du sucre. Ce problème de la propriété foncière ne trouve aucune satisfaction dans la proclamation du 23 mai qui met fin officiellement à l’esclavage et explique les événements qui se produisent dès le lendemain dans le Centre et dans le Sud ».

LES LENDEMAINS DE L'ABOLITION

Selon M. Joseph-Gabriel : « Lors de la révolution esclavagiste de 1848, des troubles éclatèrent au Saint Esprit. Le soulèvement échoua après l’arrestation du nommé Fortuné Elore».

Dans son rapport du 5 juin 1848, le gouverneur Rostoland donne plus de détails : « … quand est arrivée la nouvelle de l’abolition de l’esclavage. Des bandes s’étaient déjà formées dans les hauteurs du François et du Robert et elles n’ont pu être dispersées par la force armée envoyée à cet effet du chef lieu sous la conduite du citoyen Husson, Directeur de l’Intérieur […]. Le meneur de la bande principale serait un nommé Fortuné ».

Les évènements de 1870 : La révolte du sud

Une bagarre oppose Léopold Lubin, un noir originaire de la Commune du Marin à un blanc Augier de Maintenon sur la route de Grand Fond au Marin. Deux thèses s’affrontent : Lubin déclare avoir reçu des coups de cravaches de Maintenon pour ne s’être pas écarté de son chemin, l’autre thèse celle de Maintenon est que Lubin ne se serait pas écarté assez vite.

Lubin qui ne parvint pas à obtenir réparation des autorités locales, décida alors de se faire justice lui-même, et à infliger des coups de cravaches à son agresseur. Il est arrête, emprisonné et condamné le 19 août 1870, à 5 ans de bagne et à 1500 francs, de dommages et intérêts. Le caractère raciste de l’affaire était évident, car la lourde condamnation de Lubin par le Président Bourgoin était sans commune mesure avec celle infligée en 1875 au blanc Esch à 5 mois de prison pour avoir agressé mortellement un noir.

Armand Nicolas analyse la condamnation de la façon suivante : « Elle était l’illustration de la société martiniquaise : le paysan face au grand propriétaire, l’homme de couleur face au seigneur blanc méprisant, l’affranchi de 1848 face à l’ancien maître qui songe avec nostalgie à la belle époque où le fouet était la cloche de l’habitation ». Ce sont ces faits qui sont à l’origine de » l’Affaire Lubin » qui va embraser tout le sud de la Martinique. Un groupe de 300 personnes armé de coutelas, bambous aiguisés, quelques fusils marchèrent avec à sa tête Eugène Lacaille partit du morne Honoré à Rivière-Pilote, rejoint par un autre groupe encore plus important conduit par Louis Telgard criant : « morts aux blanc, morts à Codé ».

Le gouverneur de Loisne décréta l’état de siège dans 15 communes parmi lesquelles le Saint-Esprit qui dénombra 7 propriétés incendiées, 18 tués et blessés. La répression s’organisa. Le dispositif militaire partagea la Martinique en une région Sud et une région centre pour barrer l’entrée toute incursion au Nord. Au centre de cette stratégie, se trouvait la commune de Saint-Esprit. » Le bourg fut le centre de concentration des forces anti rébellion »

Dès le 22, (…) le capitaine Delpoux, avec une forte section d’infanterie, recevait l’ordre d’occuper de suite le point stratégique du Saint-Esprit et de combiner ses mouvements avec ceux du lieutenant Bourdonnelle (détaché avec des marins à la Rivière Salée), à effet non seulement de barrer le passage aux insurgés, mais encore de les refouler dans le sud et de les cerner avec les troupes qui y opéraient. (…) De Fort-de-France (…) le détachement formé par M de Maynard et commandé par M. La Rougery fut dirigé sur la Rivière Salée, d’où il se porta rapidement sur le Saint-Esprit, qui était fortement menacé par les insurgés. (…)

MO du 4 octobre 1870 p. 5 : Troubles de la Martinique

Des chefs de l’insurrection, Eugène Lacaille, Louis Gertrude Isidore, Cyrille Nicanor, Furcis Carbonnel, Louis Charles Hutte, furent exécutés à Fort de France au polygone de Desclieux. Telgard pu s’enfuir vers l’île de Sainte-Lucie. D’autres sont condamnés à la déportation, aux travaux forcés.

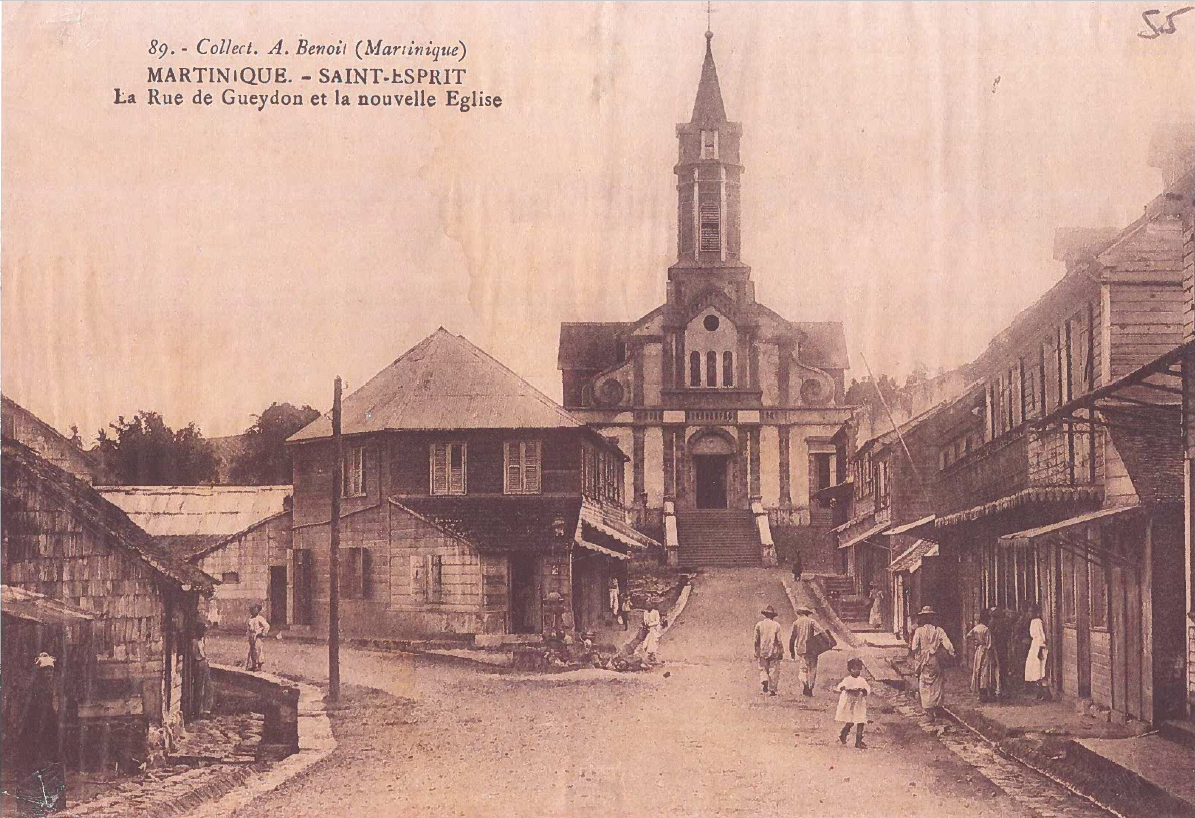

Le Saint-Esprit : une histoire liée à l'église

La vie religieuse spiritaine a toujours été intense et pleine de rebondissements, dès l’origine : événements , climatiques, choix définitif de l’emplacement de l’Eglise du Saint-Esprit, agitations des périodes esclavagiste et post-esclavagiste, etc. La vie religieuse porte l’empreinte du fort attachement que l’on pouvait porter à la paroisse, comme l’illustrent les quatre cloches de l’église dont l’une d’elle nous vient du Caucase. La vierge du Grand retour est aussi passée par là au début du siècle dernier.

Par quel miracle, cette commune du sud de la Martinique sertie au creux des mornes verdoyants rencontre-t’elle la Russie impériale? Tout part de l’amitié entre deux hommes dont le destin avait croisé les chemins à la Martinique et qui se retrouvaient à nouveau dans d’autres circonstances. Lors de la guerre de Crimée, l’abbé Fauveau obtient de l’amiral Bruat, qu’on envoie dans la commune de Saint-Esprit ou il avait exercé comme aumônier, une cloche de sept cent quatre-vingt kilos récupérée d’une église de la ville de Sébastopol pour en faire don à son ancienne paroisse. Les deux hommes avaient affronté ensemble des difficultés à la Martinique. Débarqué à Saint-Pierre le 7 avril 1838, le père Fauveau gagne le Saint-Esprit où il exerce comme vicaire le lendemain de son arrivée à la Martinique, puis comme curé de la paroisse dès le 8 août 1838. Il subit de nombreuses attaques du préfet apostolique Castelli et de son sous-préfet, l’abbé Jacquier, et est défendu par l’amiral Bruat qui le présenta comme seul susceptible d’être à la tête du clergé colonial. En 1848, Castelli et Jacquier sont rappelés en France.

Cette cloche appelée « La Sébastopol », par les paroissiens portent deux inscriptions en russe ainsi déchiffrés:

- « Par la grâce de Dieu cette cloche a été coulée pour le bourg cosaque de Vitezov pour l’église de Saint-Georges ».

- « Par la générosité des donateurs bénévoles (elle a été) coulée dans la ville de Stavropol au Caucase, dans l’usine de la commerçante Anna Eframova – année 1849 – poids 48 ponds 37 livres 790 Kgs ». Les mélomanes savent reconnaître le son spécial en « LA » de la ‘Sébastopol »

L’église vétuste ne pouvait accueillir dans le clocher cette noble dame par trop lourde. Descendue plusieurs fois suite aux vicissitudes du temps et des ouragans, elle put ainsi s’offrir aux regards de ceux qui tentaient de comprendre les écritures en russe qui l’ornaient. A la date de son arrivée à la Martinique, la construction d’une nouvelle église venait d’être commencée et ne s’acheva qu’en 1857. Lors des réparations effectuées en 1866, on s’inquiétait déjà de la résistance du clocher au poids des cloches et l’on tenta de le consolider, mais, en 1884, lors de nouvelles réparations, il fallut décrocher la Sébastopol. L’ouragan août 1891, détruisait l’ancienne église du Saint-Esprit et obligeait à en construire une nouvelle. La première pierre n’ayant été posée qu’en 1903 et le clocher en bois achevé en 1907, c’est à cette date seulement que la cloche retrouva le Saint-Esprit. A la suite du cyclone de 1951, la Sébastopol dut être décrochée à nouveau. Témoignage de reconnaissance de la commune: le 05 septembre 1853 le conseil municipal présidé par le maire Pignol appela la place face à l’église « Place Bruat ». Un décret impérial du 15 novembre 1853 confirma cette appellation.

Si j'étais né

- Si j’étais né à Abbeville, à Amiens,

- Si j’étais né à Dunkerque, à Sedan,

- Si j’étais né à Saint-François ?

- Mais je suis né à Saint-Esprit

- (il faut le faire)

- mais je suis né à Saint-Esprit,

- (ça ne s’invente pas).

- A Saint-Esprit, Route du François.

- Si j’étais né à Bahia, à Bogota !

- Ah, si j’étais né à Barlovento,

- à Harlem ou à Sao Paulo !

- Mais je suis né à Saint-Esprit,

- Route du François

- à Saint-Esprit,

- Antilles françaises,

- Colonie de la Martinique.

- C’était à midi

- c’était un vendredi de juin

- c’était dans une case en bois.

- Si j’étais né à Kinshasa,

- à Tombouctou, à Ouagadougou,

- à Mongalla, à Kassala !

- Si j’étais né sur la route de l’exode,

- si j’étais né sur le radeau de l’exil,

- si j’étais né à Bethléem,

- entre le boeuf et l’âne,

- ou bien entre Grand Bassin et Coulée d’Or !

- Ah, si j’étais né à Bois-Colombes,

- à La Garenne-Colombes !

- Mais je suis né à Saint-Esprit,

- Route du François, à Saint-Esprit.